メディアと企業・団体の間で、インターネット上で、毎日数多くのプレスリリースが流通しています。数多あるプレスリリースの中で、自社の取り組みをより多くの人に届けるために、特に意識したいのがプレスリリースのタイトルです。

今回は、なぜプレスリリースでタイトルが重要なのか、そしてプレスリリースのタイトルを効果的に活用している事例を5つのパターンに分けて紹介します。自社の発信する内容に応じて、最適なスタイルを選んでくださいね。

プレスリリースはタイトルが重要!

プレスリリースのタイトルには大きく2つの役割があります。1つ目は「プレスリリースを読むかどうかを判断する入口になること」、2つ目は「タイトルからプレスリリースの内容を最低限伝えること」です。

毎日何百通ものプレスリリースを受け取るメディア関係者にとって、すべて目を通すことは現実的ではありません。つまり、大量に届くプレスリリースの中から、気になるプレスリリースをピックアップして読むこととなります。

そのプレスリリースを読むかの判断材料として、まず目を通すのがプレスリリースのタイトルです。タイトル内の情報やキーワードから判断されるといっても過言ではありません。

プレスリリースのタイトルのポイント

プレスリリースのタイトルの文字数は限られており、20文字~100文字程度で設定する場合が多いです。この限られた文字数の中に含めるキーワードと情報が重要なのです。その中で、新規性や独自性、社会性といったニュース要素を伝えましょう。

特にメールで配信する場合、件名だけが表示されることが多く、そこに表示される文字数の範囲で伝えたいことを伝えることも意識しましょう。

一目で大筋がわかるようなタイトルは、読み手もスムーズに理解しやすく、読み進めるかの判断もしやすくなります。基本的には「誰が」発信元かを明らかにしたうえで、「何を」「いつ」「どうしたか」の要素を押さえるとわかりやすいでしょう。

発表する内容や自社の状況、配信方法によって、形容詞やキャッチコピーを盛り込んでより具体的なイメージを訴求する場合もありますし、タイトルからあえて「誰が」を外してコンパクトにするなどの工夫をすることもあります。

プレスリリースのタイトル作成のコツと注意点はこちらの記事でも紹介しています。

プレスリリースのタイトル事例10選

プレスリリースのタイトルは、前述の通り、「誰が」発信元かを明らかにしたうえで「何を」「いつ」「どうした」を伝えることが基本形式です。ただし、必ずしもその形式にこだわる必要はなく、配信内容に応じて「なぜ」や「どの程度」に重点を置いて説明するなど、工夫の仕方はさまざまです。

まずは基本を押さえながら、自社の行動やその結果をより魅力的に伝える方法を取り入れてブラッシュアップしていくと良いでしょう。

ここでは5パターン+αのタイトルの事例をポイントと併せてご紹介します。

1.意外性をフックにしたタイトル事例

神奈川県・箱根で宿泊施設等を運営する株式会社 金乃竹は、コロナ禍で旅館の日帰り利用需要が高まっていることを受け、デイユースに特化した旅館「箱根 金乃竹 茶寮」のオープンを発表。

「デイユースに特化した旅館」を「泊まれない旅館」とタイトルで表現することで、「どういうこと?」と読み手の興味を喚起しています。

このように、一見矛盾しているようにも思える「逆説」や「意外性」がフックとなっているタイトルは、多くの人に注目してもらいやすいといえるでしょう。

2.新規性を端的にアピールするタイトル事例

釣り業界の総合メディア企業・株式会社週刊つりニュースは、全国初の魚に特化した本屋『SAKANA BOOKS』をプレオープンすることを発表。魚や水生生物、水産・漁業が抱える課題にもっと興味・関心を持ってもらうための場を設ける取り組みです。

「魚に特化した本屋『SAKANA BOOKS』をプレオープン」のみのタイトルでも直感的にニュースバリューは伝わりますが、「全国初」という情報を盛り込むことで、内容の希少性や新規性をより客観的に示せます。

三井住友カード株式会社はSB C&S株式会社と業務提携を行い、探し物トラッカー機能を搭載したVisaカード「三井住友カード Tile」を共同開発。カードを紛失した場合にもアプリで所在を特定することができます。

タイトル冒頭で「世界初」と入れているため、クレジットカードにこの機能を搭載することがどれほど画期的なのか、業界に詳しくない人でも即座にわかるようになっています。

このように、「世界初」「日本初」「業界初」といった「〇〇初」は、発表内容の「新規性」「希少性」を端的に訴求でき効果的です。

ただし、「〇〇初」の「〇〇」にあたる要素があまりに限定した範囲(ニュースとして取り上げられるイメージがつかないもの)になる場合は、かえって価値が低く伝わってしまう可能性もあるため注意が必要です。

また、「〇〇初」のエビデンスは必ず提示するようにしましょう。明確な根拠がないまま最上級表現を安易に使用すると、企業が信頼を失ってしまいます。

PR TIMESでも、メディア・生活者に安心して情報を活用いただくため、「日本初」や「最安値」等の最上級表現(最上級表示)は客観的根拠の併記を必須とする規定を定めています。ご執筆の際はご注意ください。

(2022/6/16新設)日本初や最安値等の最上級表現について

3.社会的意義を打ち出したタイトル事例

企業ブランディングなどを手がける株式会社サンカクキカクは、PCR抗原検査の予約から検査結果通知までをLINEで行える『検査おしらせ』サービスの開始を発表。

問い合わせが殺到して疲弊していた地域の薬局経営者の声から誕生したサービスです。

タイトルでは「PCR抗原検査の予約を簡単にする」とサービスがもたらす直接的なメリットを記載し、さらに「地域の課題を解決する」というより広義の効果について言及。

創業45年のタオル専門商社・マツイコーポレーション株式会社は、サステナブルなタオルのオリジナルブランド「グリーンストーリー」を発表しました。

同商品は生産過程において、一般的な繊維を用いたタオルに比べ多くのCO2を削減することができます。

タイトルでは「バスタオル1枚で約462gもの二酸化炭素を削減」と冒頭に記載し、環境問題の解決に貢献する商品であることが一目でわかるようになっています。

このように、発表内容によりもたらされる短期的・直接的な効果だけでなく、さらに視野を広げて発表が社会全体にもたらす影響や貢献が伝わるタイトルにすることで、「社会性」がフックとなり多くの人の目に留まるでしょう。

4.ストーリーを伝え読み手に想像させるタイトル事例

創業116年の老舗缶メーカーである側島製缶株式会社は、「子供の想い出を大事にしまう」ことを目的とする、デザイン性の高い缶を企画・販売開始。ものを大切にしまう所作を通じて親子の愛情を深め、子育てをより楽しく明るいものにしていきたいという想いが込められています。

タイトル冒頭の「老舗缶屋の挑戦」という言葉は、読み手に「老舗企業が新しい商品・サービスを発表する=その過程にあるドラマ」を想像させます。さらに「いつか一緒におしゃべりしようね」というセリフ調の言葉を入れ、製品自体のストーリー性を伝えています。

株式会社精研は、電子デバイス検査工程に関連するグループ企業4社で「ネプコンジャパン秋」に共同出展することを発表。

同社の技術を結集し、小さく精密な検査用部品が随所に隠された鉄道模型ジオラマを出品しました。

「地味な検査用部品」が「巨大なジオラマ」になるという、両極端の「変化」を記したタイトルは、その過程のストーリーについて知りたい!と思わせる魅力があります。

このように大きな変化や時間の経過を感じさせるタイトルにすることで、読み手に背後のドラマを感じさせ、ニュースバリューに厚みを持たせることができるでしょう。

5.具体性で読み手を引き込むタイトル事例

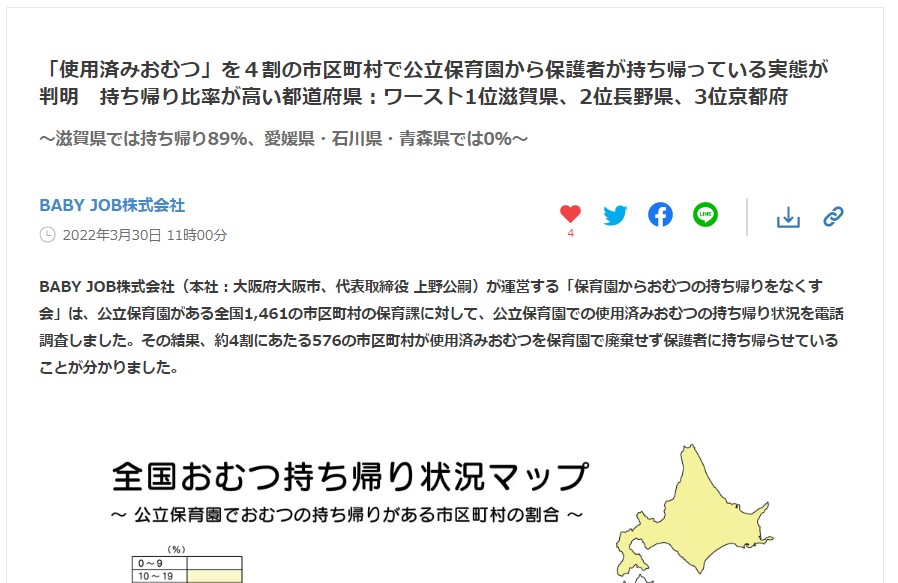

保育園サポート事業などを行うBABY JOB株式会社は、公立保育園での使用済みおむつの持ち帰り状況を調査した結果を発表しました。保護者の負担を問題視する声もある中、多くの市区町村が保護者におむつを持ち帰らせていることを明らかにしています。

調査リリースでは、「公立保育園での使用済みおむつの持ち帰り状況を調査」など、取り組みの概要をタイトルにすることも多く見られます。

一方で、「約4割の市区町村で公立保育園から使用済みおむつを持ち帰っている」という具体的なデータをタイトルにすることで、読み手によりインパクトを与え、本文へ誘導する効果が期待できるでしょう。

業務用食品卸の株式会社中庄本店は、気温35度で1時間形状を保つことができる溶けにくいアイスクリーム「ZuT」を開発し販売開始しました。

「溶けにくいアイスクリーム」だけではどれほど溶けにくいのか、人によって受け取り方は異なります。「気温35度で1時間」と明確な数値をタイトルに入れることで、商品のもつ機能性やメリットを客観的かつ強固に訴求しています。

このように、数値やデータを用いて具体的に伝えることで読み手にインパクトを与え、「さらに詳しく知りたい」と興味を持ってもらえるタイトルになるでしょう。

6.大前提となる「わかりやすさ」を意識しているタイトル事例

目を引くタイトルにするための工夫を行う前に、大前提となるのがタイトルの「わかりやすさ」です。

社内で細かい調整をしているうちに見落とされがちな観点ですが、「自社のことを知らない人、小学生の子どもが読んでもわかる内容・タイトルになっているか?」ということは常に気を付ける必要があります。

購入者が商品情報をシェアすると、同商品を新たに購入する友人・知人が割引を受けられる「シェア買い」ができるECサービス「カウシェ」を運営する株式会社カウシェ。ストックオプションに関する新たな人事制度を追加したことを発表しました。

企業に関する発表ですが、タイトルでは企業名の前に主力サービスの概要を簡単に説明し、制度の内容についても「役職員向けストックオプションに関する新制度」と端的に記載。

株式会社カウシェを知らない読み手や、同社の既存の制度について知らない読み手であっても今回の発表概要やニュース性が一目でわかるタイトルになっています。

自社のことを知らない人が読んでも興味を持ってもらえるよう、固有名詞を使う際には簡単に補足するよう心がけるのがベストです。

タイトルの工夫で読まれるプレスリリースを

プレスリリースのタイトルは、正解があるものではありません。ここで紹介した事例だけでも、さまざまなプレスリリースのタイトルがありました。

大切なのは、そのプレスリリースを配信する目的を定め、目的達成に向けた効果的なタイトルを設定することです。この記事でご紹介した事例とそのポイントをヒントにしながら、ぜひ「読まれる」「伝わる」プレスリリースのタイトルを考えてみてくださいね。

PR TIMESで発信する記事で読まれるタイトルのポイントや事例とは?

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事調査リリースとは?書き方・ポイント・事例を紹介

- 次に読みたい記事【2021年1月版】広報PRトレンドウォッチ!豊富なトピックスで迎春市場を盛り上げよう

- まだ読んでいない方は、こちらからシーズン商品はブランドらしさとパッと見画像が差をつける!「バレンタイン」のプレスリリース事例

- このシリーズの記事一覧へ