PR TIMESでは、プレスリリースを配信する際に、いくつかの「カテゴリ」を選択できるようになっています。これは、情報を探している人に適切に届けるための仕組みとして設けているもの。では、このカテゴリはどのように選択するのがいいのでしょうか。

本記事では、PR TIMESで選択できるカテゴリの種類、カテゴリを選択することのメリット、カテゴリを選択するときの3つのコツをご紹介します。

PR TIMESで選択できるカテゴリとは?

PR TIMESでは、日々さまざまな業界・業種のプレスリリースが配信されています。メディア関係者や生活者など、プレスリリースの読み手となる人たちは、数あるプレスリリースの中から求めている情報を探します。その際に、必要な情報を見つけ出しやすくするため1つの機能として、カテゴリ設定ができるようになっているのです。

では、プレスリリースを配信する際に選択できるカテゴリには、どのようなものが用意されているのでしょうか。

カテゴリーの種類

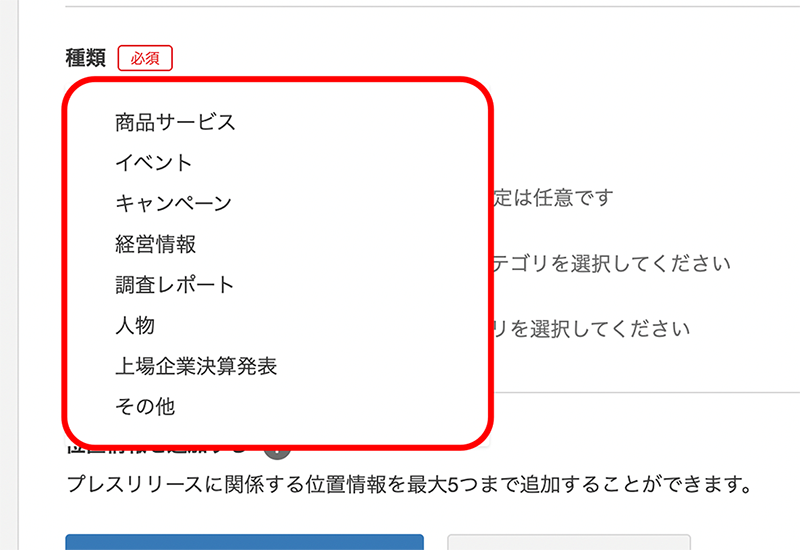

カテゴリには、大きく3段階あり、まず1つ目は「種類」があります。

ここでは、8つの選択肢から選択できるようになっています。必須項目になっているので、どれかを必ず選択しましょう。

※「上場企業決算発表」は、企業情報の設定で上場市場を設定している場合にのみ表示されます。

種類について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

ビジネスカテゴリとサブカテゴリの違い

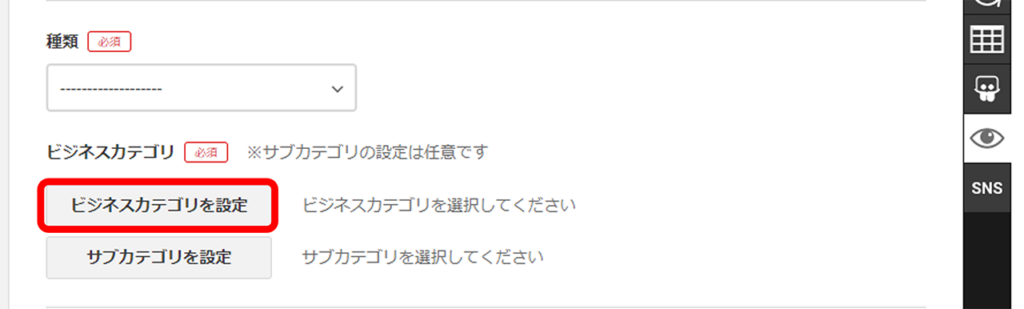

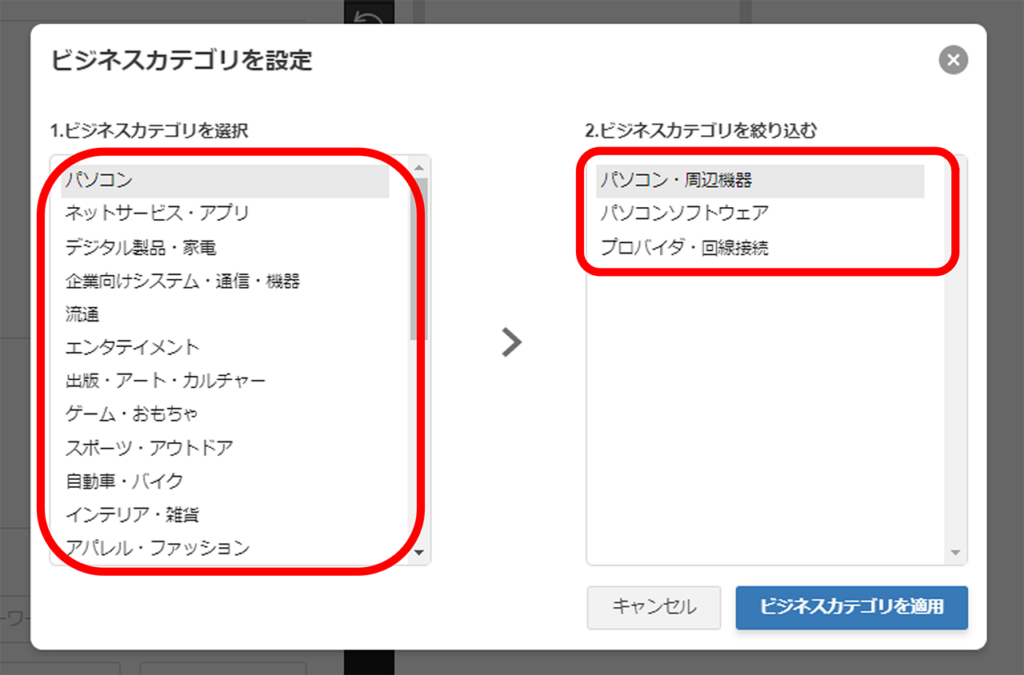

次に選択できるのは、「ビジネスカテゴリ」です。こちらも種類と同じく必須項目となっており、「サブカテゴリ」を含めて最大2つまで選択できます。

ビジネスカテゴリの選択肢はかなり細分化されており、全部で90を超えます。ビジネスカテゴリでは、自社の事業カテゴリにもっとも近いものを選択しましょう。サブカテゴリは必須項目ではありませんが、プレスリリースの内容により近いカテゴリを選択したり、複数事業展開している場合はそちらに近いものを選択したりと、情報を探す人にとって見つけてもらいやすいように設定するのがおすすめです。

ビジネスカテゴリ・サブカテゴリの詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

カテゴリを選択することのメリット

では、カテゴリをこのように細かく選択することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。最大のメリットはより多くの人の目に届きやすくなる点でしょう。

以下で詳しくご紹介します。

カテゴリ別のページに表示される

まず、カテゴリを選択したプレスリリースは、カテゴリ別のページにも表示されるようになっています。

PR TIMESサイトのトップページのヘッダーには複数のカテゴリが並んでおり、カテゴリを選択しておけば(かつ選択したカテゴリがトップページ表示のカテゴリに該当していれば)、カテゴリ別プレスリリースの一覧でも表示されることになります。

つまり、カテゴリ単位で情報を追っている人に対しては、プレスリリースを見つけてもらいやすくなるというメリットがあるのです。

読み手のセグメントに応じてプレスリリースが表示されることとなるので、何も絞り込みをしない一覧表示の状態よりも読み手に届く確率が高まるでしょう。

カテゴリに紐づくSNSアカウントで投稿される

もうひとつ、カテゴリを選択しておくメリットは、各カテゴリに紐づいたPR TIMESの公式SNSアカウントでシェアされることです。

PR TIMESでは、メインアカウント以外に、テクノロジー、エンタメ、ビューティー、ファッション、ライフスタイル、ビジネス、グルメ、アプリなど、カテゴリごとのアカウントを運用しており、該当カテゴリで登録されたプレスリリースを随時自動的にピックアップして紹介しています。

PR TIMESが運用するX(旧Twitter)は、メインアカウントだけで150,000人のフォロワーを超えています(2023年8月末時点)。カテゴリ設定することで、プレスリリースがソーシャルメディアで広まりやすくなることをサポートできます。

カテゴリ選定するときの3つのコツ

「とはいえ、カテゴリの選択肢が多すぎて、どれを選んでいいかわからない……」と悩んでしまう方もいるかもしれませんね。

ここでは、誰でも簡単にカテゴリ選択ができるように、カテゴリを選定するときの3つのコツをご紹介します。カテゴリを選定することで、プレスリリースの届けられる先がグンと広がりますよ。

コツ1.基本的にはプレスリリースの内容に沿ったものを選択

1つ目のコツは、プレスリリースの内容にもっともマッチするものを選択するということです。

PR TIMESでは、カテゴリを「(リリース)種類」と「ビジネスカテゴリ」「サブカテゴリ」の3段階に分けていることで、適切なカテゴリを選択しやすくなるよう設計しています。

カテゴリを絞り込んでプレスリリースを表示させているメディア関係者や生活者の中には「必要な情報だけがほしい、関係のない情報は要らない」と思っている人も多くいます。そのような人に向けて的確に情報を届けるためには、プレスリリースの内容に沿ったカテゴリを正確に選択することが重要なポイントになります。

例えば、新しいアプリの発表に関するプレスリリースであれば、種類は「商品サービス」、ビジネスカテゴリは「スマートフォンアプリ」のカテゴリを選択します。事業提携に関するプレスリリースであれば、種類は「経営情報」、ビジネスカテゴリは自社のサービスに一致するカテゴリを選択する、というように選定します。

コツ2.ターゲットが興味を持ちそうなビジネスカテゴリを選ぶのも有効

2つ目のコツは、ターゲットが興味を持ちそうなビジネスカテゴリを選ぶことです。

例えば、食品メーカーがダイエットに関するレシピの書籍を出版するというケース。種類には「商品サービス」を選択します。ビジネスカテゴリには、「雑誌・本・出版物」ではなく、「ダイエット・健康食品・サプリメント」を選択するのです。

それにより、より届けたいターゲット層に興味を持ってもらえる可能性があります。

しかしながら、故意に狙って内容と異なるカテゴリを選んでしまうことは、あまりおすすめできません。というのも、プレスリリースの内容にまったく無関係なカテゴリを選択することで、求めている情報が書かれていなかった読み手が落胆し、イメージダウンにつながってしまう可能性もあるためです。

特定のカテゴリで表示させることだけを意識しすぎて、プレスリリースの内容とかけ離れたカテゴリを選択しないよう、注意しましょう。

コツ3.1つを選ぶことができないときはサブカテゴリを有効活用しよう

PR TIMESでは、カテゴリは1つだけではなく、ビジネスカテゴリとサブカテゴリを組み合わせることで2つ設定することが可能です。そのため、1つのカテゴリに絞りきれない場合には、サブカテゴリも有効に活用することがおすすめです。

ビジネスカテゴリにはプレスリリースの内容によりマッチしているものを、選びきれなかったものサブカテゴリに選択しましょう。

先ほど挙げたダイエットのレシピ本に関する例を使えば、サブカテゴリに「雑誌・本・出版物」を選択するというような活用方法です。

より多くの読者に届けるため、いずれにせよビジネスカテゴリもサブカテゴリも、どちらも選択しておくことをおすすめします。

プレスリリースを届けるコツはキーワード設定だけではない

本記事では、PR TIMESでプレスリリースを配信する際のカテゴリとはなんなのか、設定することのメリット、選択する際のコツをまとめてご紹介しました。

PR TIMESでは、日々多数のプレスリリースが公開されています。その中で、情報を求めている人により的確にプレスリリースを届けるためにも、正確にカテゴリを選択することが非常に重要です。

プレスリリースを配信する際には、キーワードも設定できますが、カテゴリ選択も同じくらい重要な役割を担っています。

「それっぽいものを適当に選ぶ」のではなく、プレスリリースに掲載する情報をどの層に届けたいのかしっかりと考えたうえで、設定するようにしてみてくださいね。初めて選択する場合には、類似したプレスリリース探してみて、参考にしてみるのもおすすめです。

PR TIMESでプレスリリース配信時のカテゴリ設定に関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事【PR TIMESノウハウ】プレスリリースにGIFアニメーションを挿入する方法

- 次に読みたい記事【PR TIMESノウハウ】選んだカテゴリに連動する公式アカウントでのSNS投稿

- まだ読んでいない方は、こちらから【PR TIMESノウハウ】配信後に修正・訂正できる?プレスリリースのミス対応

- このシリーズの記事一覧へ