広報PR企業の従業員やその家族に向けた情報発信・関係構築を行う「社内広報」は、重要な広報PR活動の一部です。

しかし、社外向けの広報PR活動とは違って、社内広報でどのようなことが行われているかは外からわかりにくいもの。他社事例などを参考にしづらく、どのような活動を行えばいいのか迷われている広報PR担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、社内広報の目的や役割、具体的な仕事内容とあわせ、社内広報の成功事例を7つピックアップしてご紹介します。

社内広報とは?

社内広報とは、従業員のモチベーションを高めて、生産性を向上させ、組織の拡大・発展に寄与する従業員とのコミュニケーション活動を意味します(参考:山見 博康『新版 広報・PRの基本』)。

従業員は企業にとって重要なステークホルダーであり、企業が持続的に成長していくためには、一人ひとりの従業員が企業理解を深め、自律的に日々の活動を行えるようサポートしていく必要があります。このような従業員との関係性づくりの活動を、広く「エンプロイー・リレーションズ」(Employee Relations)と称することもあります。

また、近年では「インナーコミュニケーション」「インターナルコミュニケーション」などと呼ばれることもあります。名称はさまざまですが、雇用の流動化が進み企業と従業員の関係性が見直されるようになってきていることから、非常に注目が高まっている概念といえます。

社内広報の目的・役割

社内広報の目的や役割は、大まかに以下の3つに分けられます。

- 企業理念や経営方針の浸透

- 社内情報の共有

- 従業員のエンゲージメント向上

一つひとつ詳しく解説します。

企業理念や経営方針の浸透

企業の使命を言語化したものが「企業理念」です。さまざまなバックグラウンドや個性を持ったメンバーが同じ方向に進んでいくために必要な共通の目標であり、創業者の想いや企業の歴史、経営方針と密接に紐付いています。企業としての文化や価値観を形成するためには、企業理念の浸透が必要不可欠です。

ただ制定されたものではなく、社員一人ひとりにとって業務をするうえでの判断基準となるまで企業理念を浸透させることが社内広報の役割です。

社内情報の共有

異なる部署間やチーム間で円滑かつ迅速に情報を共有できているかどうかは、企業の業務効率を大きく左右します。例えば外部の調査会社や代行会社に調べてもらったデータが、社内の他チームがすでに所持している内容であった場合などを考えてみてください。

社内で「誰が何を知っているか」「誰がどんなことをしているのか」という情報の共有を進めるのも社内広報の重要な役割。余計なコストが発生するのを防げたり、社員同士で相談しやすくなったり、異なる知見を掛け合わせて新たな発想をもたらしたりといった効果が期待できるでしょう。

従業員のエンゲージメント向上

働き方の多様化や雇用の流動化、リモートワークの一定の定着などを受け、企業と従業員を取り巻く環境は大きく変化しています。優秀な人材を獲得し、すべての従業員にモチベーション高く働いてもらうためには、企業に対する従業員の信頼、帰属意識を醸成する必要があります。

社内広報は、企業の取り組んでいる活動や将来性について情報を発信し、理解を深めてもらうという役割を担っています。また、社内のコミュニケーションを活発化させ、情緒的なつながりをつくってエンゲージメントを向上させる目的もあります。

社内広報に注力するメリットは?

企業が社内広報に注力することにはさまざまなメリットがあります。代表的なものを3つご紹介します。

1.社内の情報収集が円滑に行える

社内広報に注力するメリットの1つ目は、社内の情報収集が円滑に行えることです。社内の情報発信と情報集約を行うことで、社内のさまざまな情報に従業員がアクセスしやすくなり、情報を探す手間やリサーチを外注するコストなどを削減できます。

また、社内の情報収集を円滑に行うことは社外への広報PR活動にも有益です。社内広報のために些細な情報を広報PRチームと共有することに従業員が慣れてくれば、「現場の担当者が何気ない内容だと思っているけれど広報PR視点では重要な情報」を入手しやすくなるのです。プレスリリースのネタや、オウンドメディアでの発信などに活かすことができるでしょう。

社内からの情報収集を行うための具体的な方法は下記の記事で紹介しています。

2.従業員のエンゲージメント向上が見込める

社内広報に注力するメリットの2つ目は、従業員のエンゲージメント向上が見込めることです。従業員が自社に対して帰属意識を高く持ち、自社を誇らしく思うとともに、日々の仕事に工夫や改善を重ねていけば、組織全体の大きな力となり業績にも好影響をもたらします。

社内コミュニケーションを活発化させて組織の心理的安全性を高めたり、経営陣や他部門の従業員がどのような想いで業務に取り組んでいるのかを発信したりすることで、自社へのエンゲージメント向上へつなげていくことができるでしょう。

エンゲージメントに関する考え方として、下記の記事も参考にしてみてください。

3.企業全体のブランディング強化につながる

社内広報に注力するメリットの3つ目は、企業全体のブランディング強化につながることです。スターバックスコーヒーやアップルストアなどは従業員に独特の接客スタイルを教育していることで知られます。これは、まず従業員にブランド価値を浸透させることで、従業員の態度や振る舞いを通じてブランドの価値がユーザーや関係者に対しても伝わっていくという考え方です。

従業員にブランドの価値を理解してもらうためには、社内広報を通じて企業の理念や取り組んでいる活動について伝えるのがひとつの有効な手段です。

社内広報の主な5つの仕事内容

社内広報の仕事内容は多岐にわたります。具体的な業務の例を5つご紹介します。

1.社内報の発行

社内報は、社内の各部署で行われている取り組みや情報を共有し、組織の一体感を高める役割を持っています。企業によっては社員のパーソナルな部分を深掘りするコンテンツを用意し、社内コミュニケーションの活性化に役立てているところもあります。

社内報は、発行するだけでは効果がありません。日頃の情報収集やアンケートを通じて社員が気になっているトピックスをリサーチし、読まれる企画を練りましょう。Web上で社内報を作成・発信できるツールのなかには、読了率や読み手の属性などのデータを取得できるものもあるので、自社の状況に応じて導入を検討してみてもよいでしょう。

また、従業員の家族も重要なステークホルダーと考え、家族に向けたコンテンツを発信している企業もあります。

2.メディア掲載情報の報告

企業やサービス・商品、従業員がメディアに取材・掲載されるということは、企業が世間から注目されている証拠です。メディアへの掲載情報を全社に周知することで、従業員のモチベーションも向上します。さらに、営業担当者がメディアに掲載された事実や内容を商談の際に活用できます。

メディア掲載情報は積極的に共有しましょう。

3.外部からのフィードバック・調査結果の共有

広報PR担当者は、メディア関係者など社外のステークホルダーと日々コミュニケーションをとっているため、自社に対する社外からの評価が耳に入りやすいです。また、情報を発信するにあたり、事前に自社や業界・社会全体に関する調査などを行うこともあるでしょう。

獲得した外部からのフィードバックや調査結果などの情報は広報PR部門のみで活用するのではなく、社内に広く展開することで、さまざまな関係部署で重宝される可能性があります。

4.社内向けイベントの企画・運営

社内の一体感の醸成や従業員同士のコミュニケーション活性化には、イベントの実施も有効な手段です。目的にあわせて、人事・総務など関係部署と連携しながらイベントを企画しましょう。例えば、企業理念や経営方針の浸透を目的とするのであれば、全社を挙げた総会やミーティング、社内コンペなどが考えられます。エンゲージメントの向上を目的とするのであれば、シャッフルランチやファミリーデイなど、さまざまな従業員とカジュアルに交流できるイベントが適しているでしょう。

また、社内イベントを行ったことはプレスリリースやオウンドメディアを通じて積極的に発信することで、採用広報や企業ブランディングにつなげることもできます。

5.社内で広報PR勉強会を実施

社内に広報PR視点を浸透させることで、広報PR担当者に社内の情報が集まりやすくなったり、取材対応などに協力してもらいやすくなったりといった効果が期待できます。また、従業員一人ひとりが広報PR視点を持つことは、間接的に事業にも良い影響をもたらすでしょう。

社内に広報PR視点を浸透させるためのひとつの手法として有効なのが広報PR勉強会です。広報PRと広告の違いや、広報PR活動を行う意義や役割といった基本的な概念から、他社や自社の取り組みなど具体的な事例までシェアできるとよいでしょう。

広報PR活動の成功事例については、PR TIMES MAGAZINEのインタビュー記事をぜひ参考にしてみてください。

社内広報の効果を測定する3つの指標

社内広報の成果を評価する基準は、社内広報を通じて解決したい課題や社内広報の施策に応じて設定します。例えば、従業員のエンゲージメント向上が目的であれば、離職率もひとつの指標となり得るでしょう。下記はあくまで例ですが、3つの指標をご紹介します。

1.企業理念・経営方針の浸透率

企業理念や経営方針の浸透を目的とする場合は、そのまま企業理念・経営方針の浸透率を評価基準にできます。

アンケートフォームやサーベイを行うツールを活用し、

- 企業理念や経営方針を理解しているか

- 企業理念や経営方針に共感しているか

- 企業理念や経営方針を意識して仕事をしているか

といった項目に答えてもらいましょう。

2.従業員満足度

社員のエンゲージメント向上が目的の場合、企業に対する従業員満足度は重要な指標となります。

アンケートやインタビューを通じ、

- 仕事内容

- 職場環境

- 上司との関係性

- 給与や待遇

などに対する満足度を調査しましょう。

3.社内報のPV数や読了率

社内全体の情報の共有や従業員同士のつながり創出を目的としている場合、社内報の発行は有効な手段です。ただ、発行した後に従業員にどれだけ読んでもらえたか、どれだけポジティブに受け止めてもらえたかを測定することが非常に重要です。紙の社内報を発行している場合は配布が完了したかどうかまでしか追跡できませんが、Web社内報であればPV数を測定できます。また、ツールによっては読了率を追跡したり、属性ごとにデータを算出したりができるものもあります。

数値目標に加えて、社内報の各記事に対しどのようなリアクションが寄せられたかという定性的な効果も測定できるとよいでしょう。

社内広報の成功事例7選

社内広報の施策には、社内報の発行やイベントの開催などさまざまな種類があります。自社の課題や目指す状態によって最適な手段を選択するようにしましょう。

社内広報の成功事例を7つご紹介しますので、参考になるアイデアを見つけてみてください。

1.アフラック生命保険株式会社:動画・Web・冊子を組み合わせた社内報

アフラック生命保険株式会社は、社内広報施策の一環として動画、Web、冊子(PDF)を組み合わせた社内報を制作しています。

動画社内報は、社内のニュースを10~15分程度の動画にまとめ発信しているもの。経営陣からのメッセージなど、経営戦略や企業文化の浸透を目的とした内容となっています。

1994年から28年の長きにわたり実施しており、かつては各部署で集合し視聴されていましたが、コロナ禍を機に2020年からストリーミング配信に変更。社員が各自の端末でいつでも視聴できるようになりました。

動画社内報では紹介しきれない取り組みを活字で詳しく紹介するWeb・冊子の社内報も2019年から毎週発信しています。中期経営戦略や経営戦術に関する内容や、リレー形式での部署紹介や社員紹介などカジュアルな記事もあります。

参考:「社内報アワード2022」における「ゴールド賞」の受賞について

2.株式会社BLAM:社内ラジオ

デジタルマーケティング支援などを手がける株式会社BLAMは、リモートワークの導入によるカジュアルなコミュニケーションの減少への対応策として、ラジオ社内報を開始しました。音声配信アプリ「stand.fm」を通じ、週2回程度の社内向け放送を実施。毎回違うメンバーが放送を担当し、内容・テーマも自由です。

初回の配信は代表取締役と取締役の2名を呼び、出会いを含めたさまざまなエピソードを披露。視聴した社員からは、「普段だったら聞けないエピソードが知れて距離が近くなった気がした」などの意見が寄せられたそうです。

参考:リモートワーク時代の働き方改革にチャレンジ。気軽に社内の雑談が聞ける社内報「ハタラクをゆる~く叶える社内ラジオ」を開始

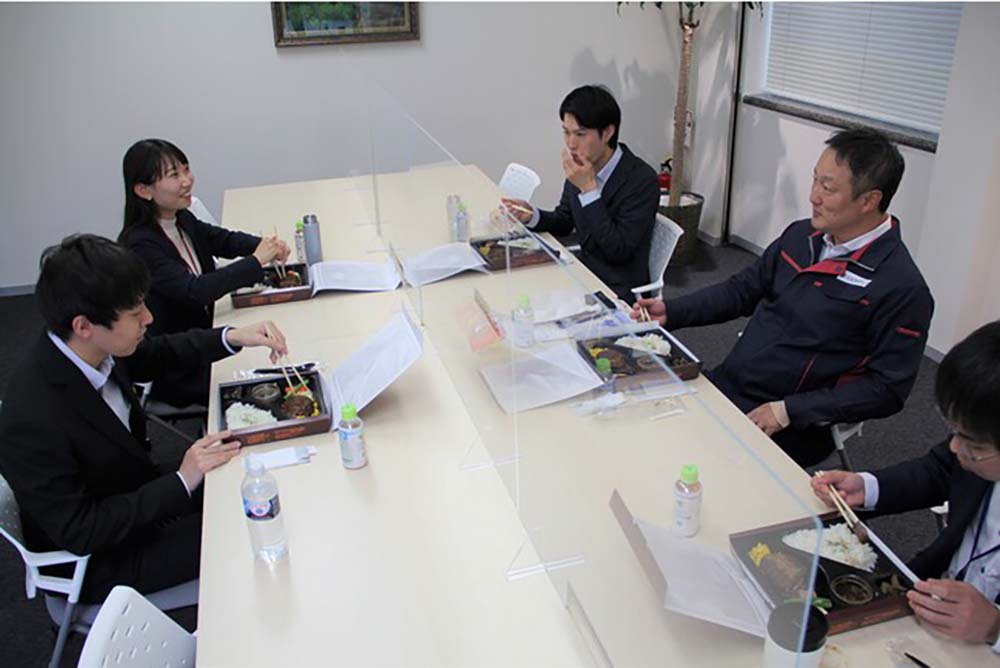

3.共同カイテック株式会社:社長とシャッフルランチ

バスダクト(電力幹線システム)などの設計・製造・販売を手がける共同カイテック株式会社は、コロナ禍の影響でオフラインの社内イベントが制限されていることを受け、社長と従業員とのシャッフルランチを毎週実施しています。

社長からのメッセージ浸透や部署の垣根を越えた従業員同士の懇親を目的としており、1回の参加人数は5人程度。ランチの費用は企業が負担し、地方の従業員もオンラインで参加可能です。参加メンバーは部門ごとに無作為に抽出されますが、普段の業務で社長と接する機会が少ない若手の従業員が優先されます。

ランチ中は「社長」ではなく「タテルさん」と下の名前で呼ぶことがルールとされているそう。自社のトップとカジュアルに会話する経験を通して、従業員のエンゲージメントを高める効果が期待できます。

参考:コミュニケーション不足の対策 「タテルさんとシャッフルLUNCH」開始しました

4.株式会社Cheer:企業文化を発信する忘年会

ベンチャー企業中心の就活サービスを運営する株式会社Cheerは、企業文化の醸成や社員エンゲージメントの向上を目的にオフラインで忘年会を開催しました。

内定者や新卒入社の社員に自社の文化を印象付けられるよう、エンタメ性が高くインパクトのある企画を多数用意。同時に、企業の価値観や課題を提示し、社員の相互理解が進むコンテンツも実施しています。

自社やベンチャー企業に興味を持っている人に向け、人数限定で社外からも参加者を募集しているのが特徴的です。

忘年会というイベントを、社内外のステークホルダーとコミュニケーションをとる機会として最大限に活用している事例といえます。

参考:経営陣プレゼンツの忘年会?!コロナを吹き飛ばす、会社の更なる強い文化醸成をテーマにしたバラエティ忘年会を開催!

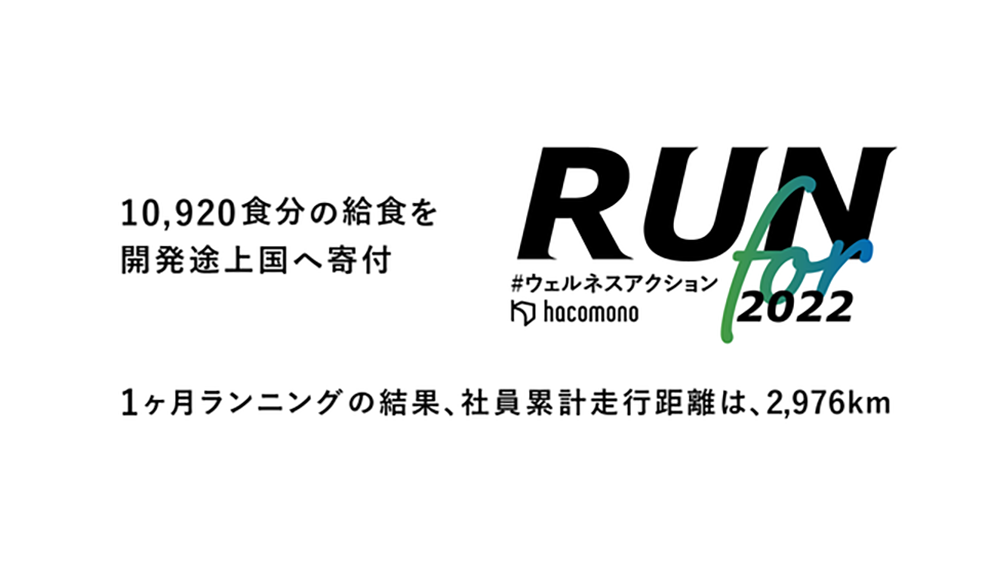

5.株式会社hacomono:社員のランニングを通じて発展途上国に貢献

ウェルネス産業向けの会員管理・予約・決済・POSシステムを提供する株式会社hacomonoは、「Run for #ウェルネスアクション」と題した社内イベントを実施。特定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalを通じ、社員のランニングによる消費カロリー200kcalにつき、発展途上国の子どもに給食10食分を寄付しました。

ウェルネス産業を顧客とする同社。従業員自身のウェルネスや社会全体のウェルネス向上に取り組むことで、事業以外の部分でもビジョン・ミッションを体現しているといえます。

参考:「RUN for #ウェルネスアクション」、10,920食分の給食を開発途上国へ寄付。社員のランニング累計走行距離は、2,976km。

6.株式会社エントリー:自社のアンバサダーを公募

人材サービスを手がける株式会社エントリーは、自社を盛り上げる宣伝大使を募り情報発信を促す社内イベント「ENBASSADOR(エンバサダー)」を開催。Instagramの1投稿につき、1日2回まで500円が「PR手当」として支給される取り組みで、ハッシュタグをつけていれば投稿内容に制限がないことが特徴的です。

従業員に自らを「自社のPR大使」と考えてもらうことで、モチベーションを向上させ社員同士の連帯感を醸成することが目的。従業員の投稿を見た知人や後輩が同社のサービスに興味を持ち、連絡が来るなどの効果もあったといいます。

参考:独自の社内行事「ENBASSADOR(エンバサダー)」が4月から開催中!社員全員が自社 PR!お給料アップ↑モチベーションアップ↑~1投稿あたり500円の “PR 手当” 支給

7.株式会社武蔵野:従業員の子どもを対象とした「こども会社見学会」

経営コンサルティングや衛生事業などを手がける株式会社武蔵野は、夏休みのイベントとして社員の子どもが参加する「こども会社見学会」を実施しました。

従業員が家族とのコミュニケーションを充実させることと、従業員が家族から業務についての理解やサポートを受けやすくすることを目的としています。

「サンクスカード」を贈り合うなど、同社の企業文化を従業員が子どもとともに体感する機会を通じて、従業員自身にも企業文化を浸透させる効果が期待できます。

参考:夏休みに親の仕事現場を見学!従業員のこどもを対象とした『こども会社見学会』を開催しました。

社内広報を効果的に行うためにおすすめのツール3選

施策の進め方や効果の測り方が難しい社内広報。社内広報に特化してサポートしてくれるサービスやツールを活用することで、より効果的に社内広報を実施できます。ここでは、社内広報に活用できるおすすめのツールを3つご紹介します。

ourly

1つ目にご紹介するツールは、ourly株式会社が運営するWeb社内報プラットフォーム「ourly」です。

Web上で社内報を簡単に作成・公開できるサービスはいくつかありますが、ourlyは特に分析機能に強みがあります。PV数などの基本数値はもちろん、記事ごとに閲覧率・読了率・リアクション率などの指標で分析できるほか、部署別・役職別・職種別など、さまざまなセグメントに分けて閲覧状況を確認できます。

エビデンスに基づいて、社内広報を効率的に改善していきたいという場合におすすめのツールです。

参考:web社内報『ourly(アワリー)』、さらなる利用拡大に向けてSAML認証によるSSO(シングルサインオン)に対応

SOLANOWA

2つ目にご紹介するツールは、株式会社スカイアークが運営するWeb社内報アプリ「SOLANOWA」です。

SOLANOWAの特徴は、企業ごとのカスタマイズ自由度が高いこと。独自ドメインを利用することができたり、常設で表示されるドメインロゴを自社のものに変更することができたりします。

そのほか、アンケート機能・グループ別閲覧制限・多言語対応などさまざまな機能が充実。特に大規模な企業や国際的な企業など、社内の複雑なルールに対応する必要がある場合におすすめです。

参考:【SOLANOWA】さらなるシェア拡大を目指したリブランディングのためサービスロゴを刷新

TUNAG

3つ目にご紹介するツールは、株式会社スタメンが運営する社内SNS「TUNAG」です。

TUNAGは社内の文化醸成や制度の浸透に特化したSNSで、従業員が個人でアカウントを持ち、ログインするとタイムラインにさまざまな投稿が表示されます。

汎用性が高く、社内報を作成・配信する以外にも、日報・週報やサンクスメッセージを広く社内に公開することが可能。

組織としての一体感をより強化したい場合や、オープンな企業風土を育みたい場合におすすめのツールです。

参考:エンゲージメントを高める社内SNS「TUNAG」、「ITトレンド Good Product」を受賞

組織を強くするために、社内広報に取り組もう

今回は、社内広報の目的や役割、具体的な仕事内容についてご紹介しました。

企業が継続的に成長していくためには、社員全員が共通の意識を持ち、行動することが重要です。社員が現在働いている企業に対して、どれだけ信頼を寄せているか、どれだけ貢献したいと考えているかが業績にも反映されるのです。社外広報による企業の認知度向上やブランディングだけではなく、社内広報にもしっかり取り組めるとよいでしょう。

社内広報の手法は多岐にわたり、どこから進めるか、どこまで範囲を広げるかは、企業の段階や課題によって変わります。まずは自社の課題がどこにあるのかを明らかにし、活動内容を決めていきましょう。施策を実行して終わりではなく、社員とコミュニケーションをとって振り返りを実施することも大切です。ぜひ、自社らしい社内広報に取り組んでみてください。

<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>

社内広報の意味や目的・役割・仕事内容に関するQ&A

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事

- あわせて読みたい記事海外向け広報「グローバル・パブリックリレーションズ(PR)」の基礎知識を解説

- 次に読みたい記事PR道を極めるために決断した、広報11年目の転職―新生銀行広報 マネージャー・風間聡

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ